6月27日、市議として最後の一般質問を終えました。

スマホでの動画撮影に失敗し、YouTubeに掲載するのが遅くなってしまいます。

恐らく来週の初にはUP完了すると思いますので、議事録やメモは暫くお待ちください。

今回は野口市長への一般質問が最後という事もあり、どういうテーマを質問すべきか考えました。

その結果、市長が最優先で取り組んできた「人口減少対策」への総括にしました。

次に市長が誰になるかは市民が選ぶため政策は変わる可能性がありますが、今までの実績・データは変わりません。

誰がリーダーになるにせよ、今までのデータを把握した上で、新しい方向性や政策を検討すべきではないかと思います。

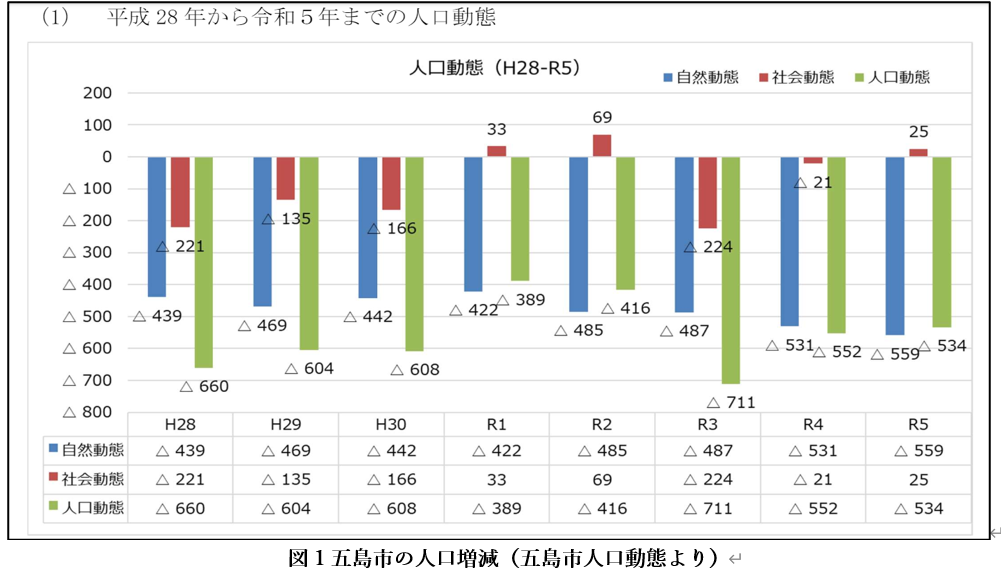

社会増減に関して、自然増減に関して、私からの提案も交えて質問させて頂きました。

それを巡る解釈にあたって、人口動態に関する数値や市民アンケートについても紹介させて頂きました。

今回の記事では、私が参考資料として議場で提示したデータについて紹介させて頂きます。

社会増は達成できたのか?

メディアではよく「五島市は社会増を達成した」と言われますが、実際は図1の通り、5年間のトータルで見ると達成した年が3回、しなかった年が2回であり、トータルで見た時の社会増減はマイナス(5年でー118名)になっています。

https://www.city.goto.nagasaki.jp/s007/040/010/090/01jinkoubijyon.pdf

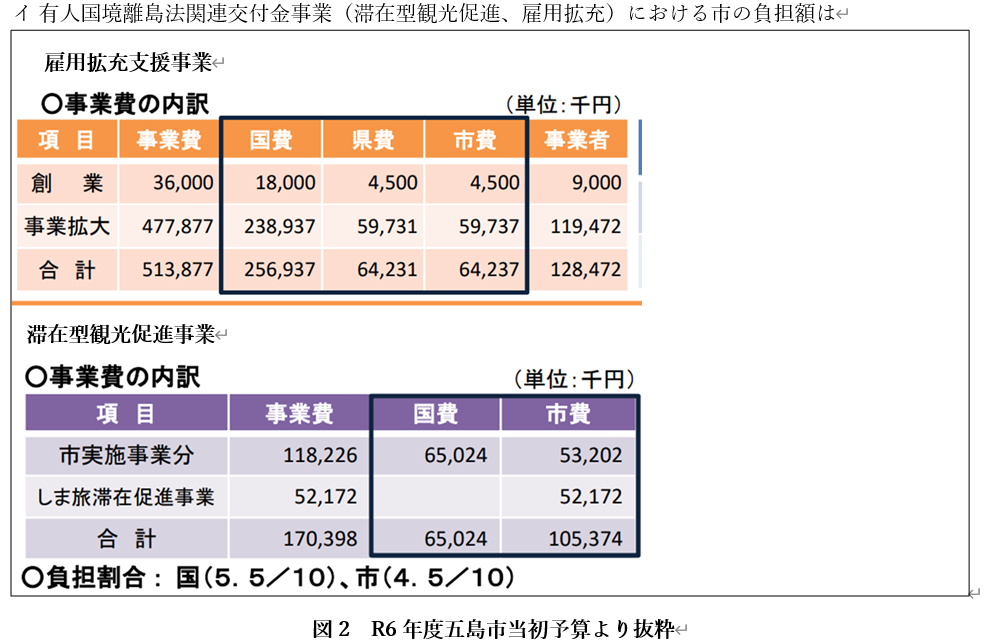

いわゆる「社会増の達成」には、雇用拡充支援事業が寄与したと言われています。

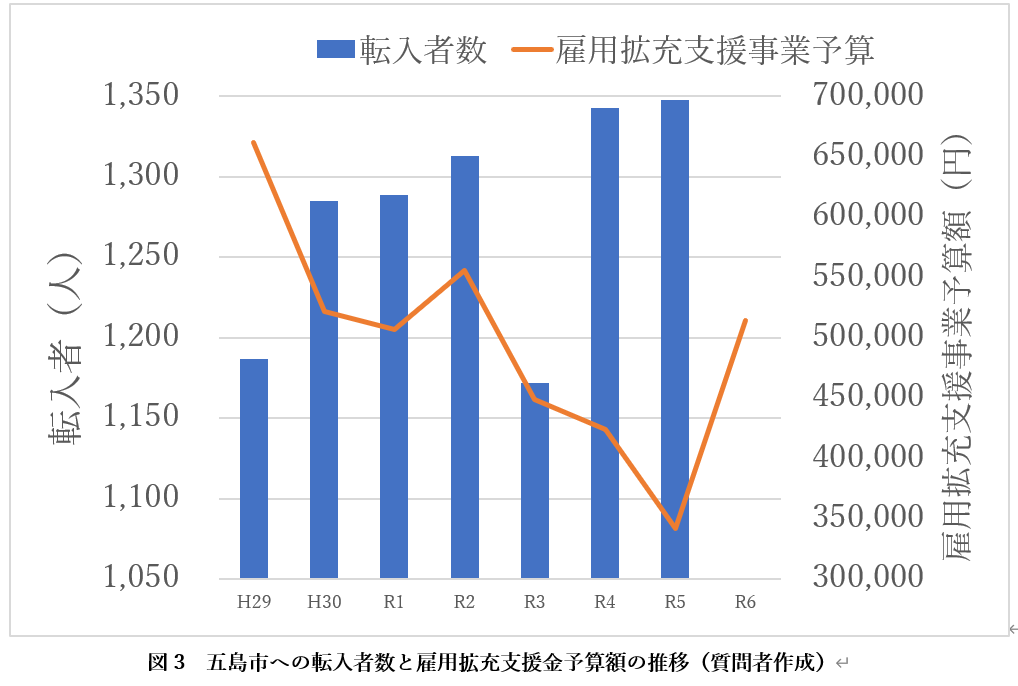

雇用拡充支援と転入者数の関係は?

その雇用拡充支援事業に関しては、国・県・市で分担して予算を計上しています。

しかし実際の所、転入者数の推移と雇用拡充支援事業の予算額を並べてみると、以下の通りです。

転入者数は増加傾向ですが、雇用拡充支援事業の予算額は減少傾向です。

「雇用拡充のおかげで社会増が達成された」とするならば、「雇用拡充の予算が減っているのに転入者が増えている」

という状況は何かおかしいように感じます。

実際、両者の相関係数をとってみると、「-0.54」という負の相関が出ましたので、雇用拡充が社会増に与えている影響は極めて小さいと考えられます。

答弁の中では、「転入者は転勤やその他の異動も含めているので~」と反論がありましたが、そうであるならば、なおさら社会増に与える影響は限定的と言えるのではないでしょうか。

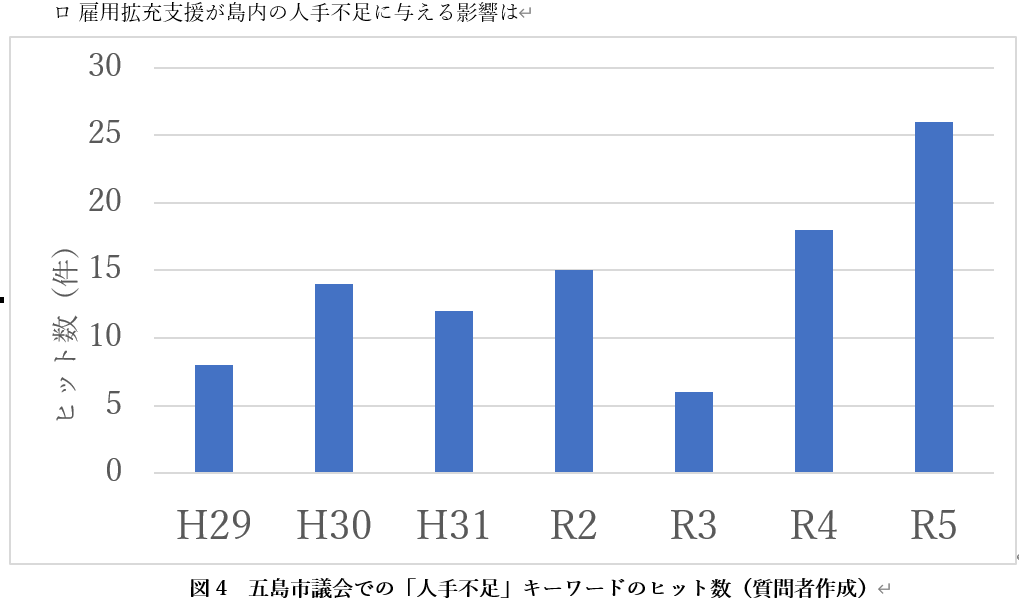

雇用拡充支援による人手不足への影響は?

一方で、雇用拡充支援事業を通じて人手不足に拍車がかかる事も懸念されています。五島市議会の会議録検索システムで、「人手不足」と検索して出たヒット件数が以下の通りです。

https://ssp.kaigiroku.net/tenant/goto/SpTop.html

右肩上がりで増えていますが、これは人口減少も少なからず影響していると考えられます。

従来は「仕事がないから雇用を増やすべし」と進めてきましたが、制度開始から7年でフェーズが変わってきたようにも感じます。

今必要なのは雇用の「拡充」よりもむしろ「調整」であるようにも感じます。

五島から市民が転出する理由は?

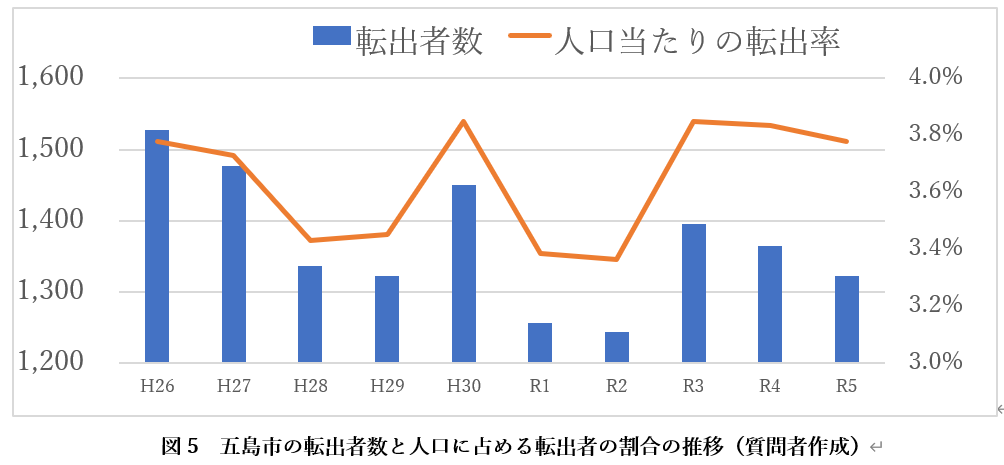

転出者の数は減っていますが、人口当たりで見た時の「転出率」は3.8%程度と、雇用拡充支援事業開始前よりも少し高い水準になっています。

転入者の伸びが、転出者の増加をわずかに超えている、という状況ですので、いかに転出者を減らすか?という視点での政策も大事だと感じます。

https://www.city.goto.nagasaki.jp/s007/040/010/090/08siminnannke-to.pdf

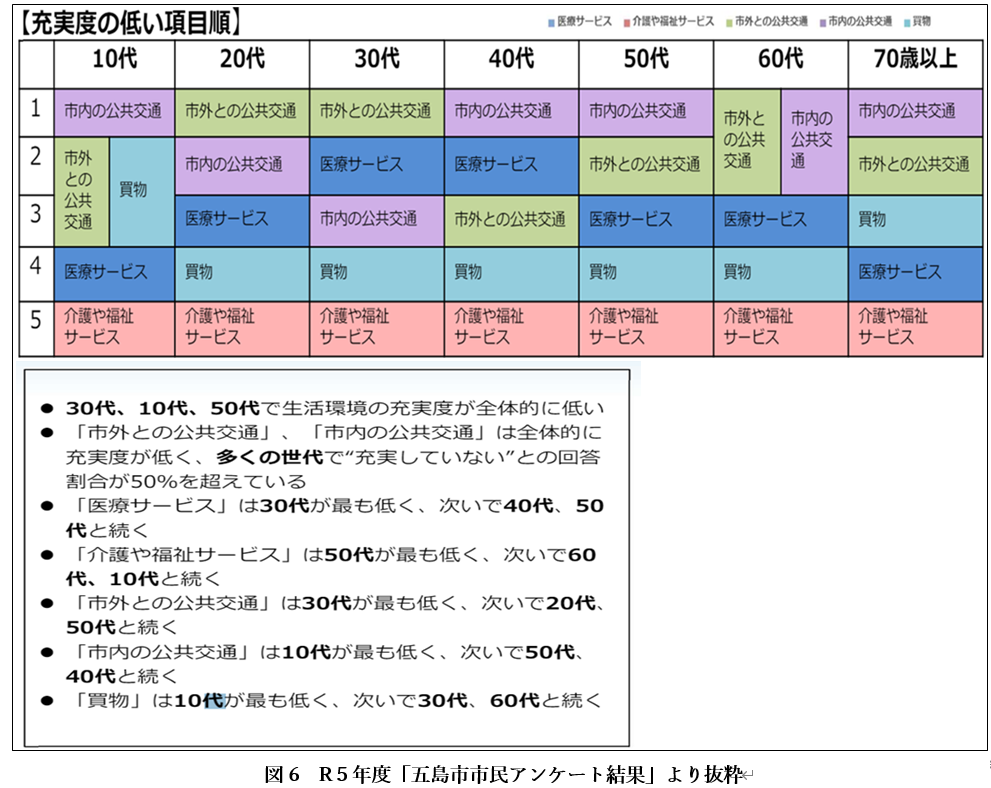

市民アンケートの結果によれば、やはり交通課題の解消が一番大きな市政の課題ではないかと考えられます。

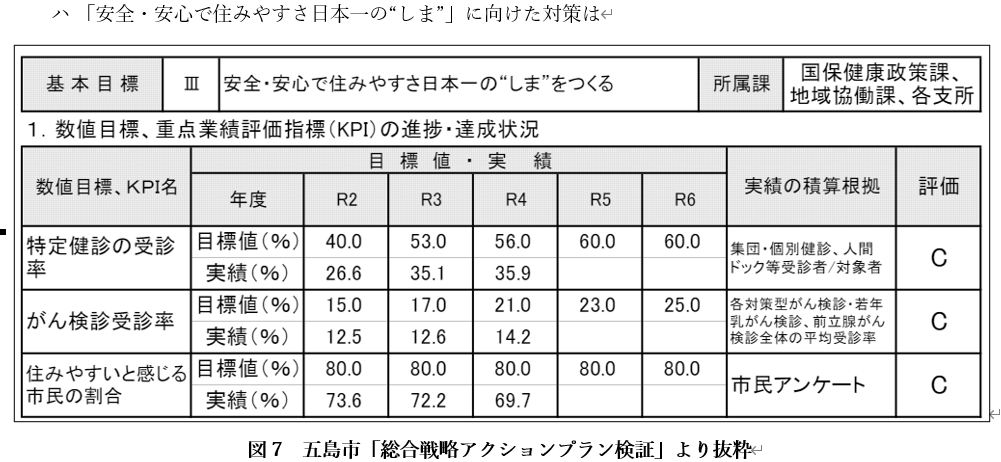

五島市では「住みやすさ日本一のしま」づくりを掲げていますが、R4までの数値は悪化傾向です。答弁ではR5はやや改善したとの事ですが、目標値には達していない現状です。

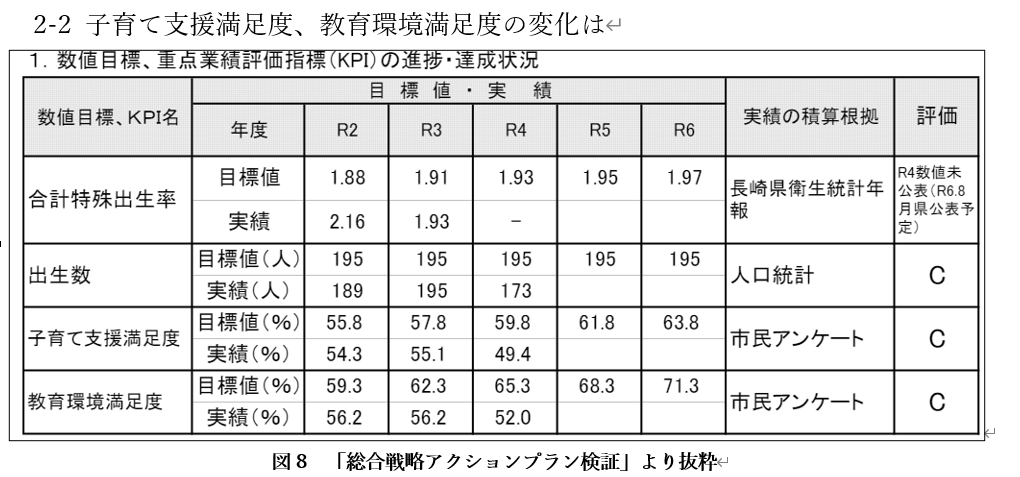

同様に、子育て支援満足度、教育環境満足度の数値も悪化傾向です。

こうしたデータを示しながら、一般質問をさせて頂きました。

より詳しい答弁の内容はまた後日UP致しますので、今しばらくお待ちください。